シエロ

シエロ皆様こんにちワン。

夏はわんちゃんと寝る為に少し部屋を寒くして、わんちゃんを抱きしめながら眠りにつく身勝手な「シエロ」です!

「無視が一番」と聞いて頑張ったのに、愛犬の要求吠えがむしろ悪化…そんなお悩み、私も身に覚えがあります。この記事では、なぜ“無視だけ”では治らないのかをわかりやすく整理し、愛犬のストレスを減らす“対話型トレーニング”を具体的にご紹介します。

「“うるさい”から卒業して“伝わった!”へ。小さなコツで変わりますよ」

この記事を読んでわかること

- 犬の要求吠えを無視しても治らない明確な理由

- ついやりがち!要求吠えを悪化させるNG行動

- 無視より効果的な“ストレスを減らす”3ステップ

- 夜鳴き/特定の家族にだけ吠える/ごはん前…ケース別の賢い対処法

- 吠え癖の根本原因を整え、信頼関係を深める方法

犬の要求吠えを無視しても治らない【3つの原因】飼い主が見落とす落とし穴

「無視が効く」は半分正解。ただし“条件・やり方・タイミング”がズレると、逆に悪化します。代表的な落とし穴は次の3つです。

- 原因①:消去バースト

急に反応がもらえなくなると、犬は「もっと強く、もっと長く吠えれば届くかも」と一時的にエスカレートします。ここで折れると「強く吠えれば通る」と学習し、癖になります。

- 原因②:家族内の一貫性不足

誰か一人でも反応・おやつ・声がけをすると、「この人には効く」と犬が学習。結果、特定の家族にだけ要求吠えが集中します。

- 原因③:それ、本当に“要求”?

吠えの正体が不安・警戒・退屈・痛みなどの“SOS”のとき、無視は逆効果。原因を見誤ると、信頼低下やストレス増大につながります。

- 【まとめ】

“無視”は万能ではありません。消去バースト・一貫性不足・SOS見落としの3点を外すだけで、改善速度はグッと上がります。

【実録】おやつマシーン化した愛犬—“要求”を“宝探しゲーム”に変えて成功

友人A子と愛犬マロン(トイプードル3歳・オス)の実例です。最初は「可哀想」でおやつ→翌日から「ワン!」で要求。無視すると「ワンワン!キャン!」にレベルアップ。叱れば一瞬静かでも、注意が向いたことでむしろ強化…完全な負のループでした。

そこでトレーナーの提案は、「応えない」ではなく「形を変えて応える」こと。具体策は以下のとおりです。

- 吠えには完全無反応(目を合わさない・声を出さない・触れない)

- 一瞬静かになったタイミングで「ハウス」などの合図

- 入れたら手渡しではなく、部屋の数か所におやつを隠して“宝探しゲーム”開始

繰り返すうちに、マロンは「吠えても無駄。静かに指示に従うと楽しいゲームが始まる!」と学習。いまでは、おやつ袋の音=ハウスへダッシュ、という嬉しい転換が起きました。

- 【まとめ】

“やめさせる”より“置き換える”。要求は遊びや課題にリフレームすると、関係性ごと良い方向に変わります。

無視の前にやるべき!要求吠えを根本から整える「正しいしつけ3ステップ」

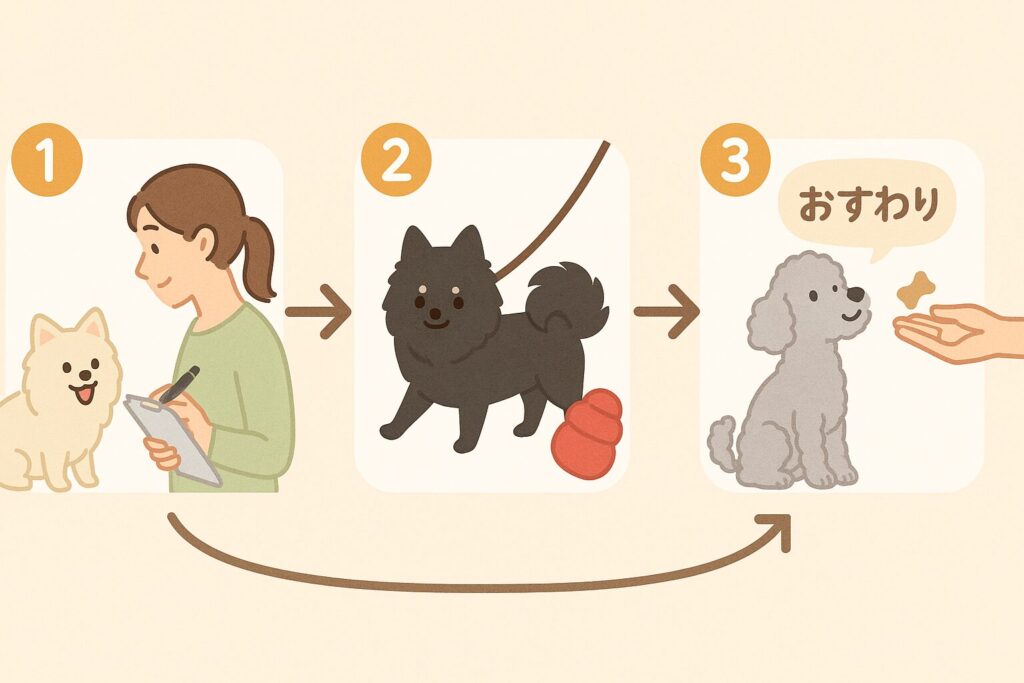

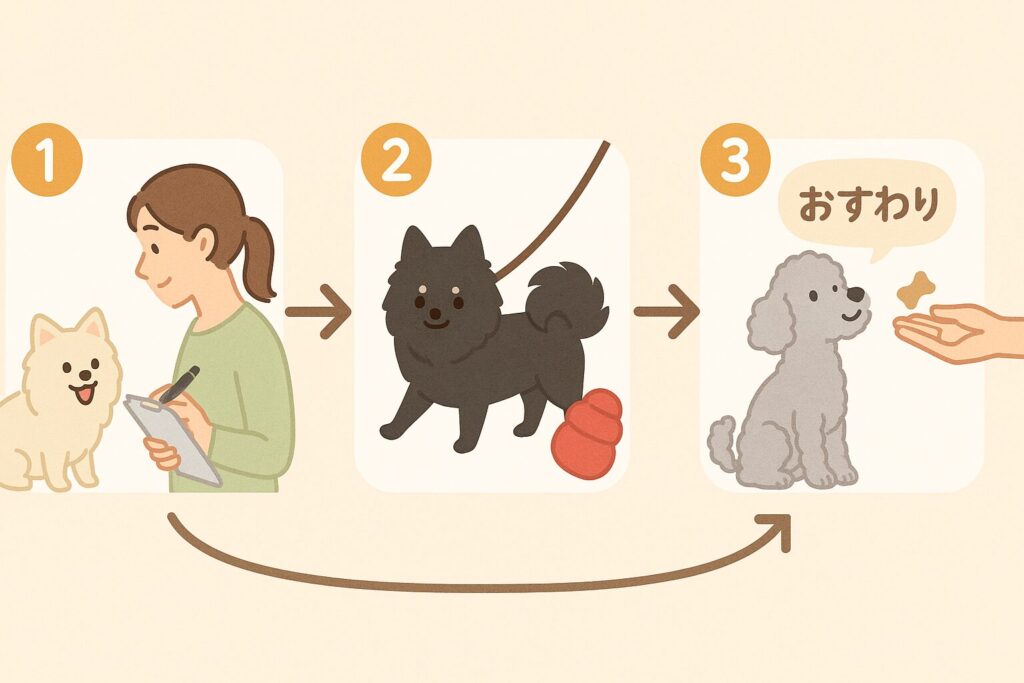

鍵は「原因特定→先回りの環境づくり→代替行動の強化」。順番を守るほど、効果が安定します。

● ステップ1:名探偵になって“本当の気持ち”を探る

- いつ吠える?(状況)

- どんな様子?(行動)

- 考えられる気持ち(原因)

まずは、なぜ吠えているのか原因を探ることが第一歩です。下の簡単なチャートを参考に、愛犬の行動を観察・メモしてみましょう。

| 状況 | 行動の様子 | 考えられる気持ち |

|---|---|---|

| ごはん準備中 | 尻尾を振って足元をうろつく | 要求「早く食べたい!」 |

| 飼い主が休憩中 | おもちゃを持ってきて前足でカリカリ | 退屈「遊んで!」 |

| 外出準備のとき | 落ち着きなくウロウロ、震える | 不安「置いていかれるの?」 |

● ステップ2:欲求を“先回り”して満たす環境づくり

- 運動の質と量を微増:散歩を+5分、ルート変更、ドッグランで全力疾走など

- 頭を使わせる知育:ノーズワーク、知育トイ(例:中にフードを詰めるタイプ)

- 安心できる居場所:クレートは“罰”ではなく“自分の部屋”。毛布やお気に入りを常設

「運動×知育×安心の3点セット。吠える“ヒマ”を与えない仕掛け作りがコツ!」

● ステップ3:「静かにできたら天国」を教える代替行動トレーニング

- 完全無視を徹底(家族全員で)

- 沈黙の0.5秒後に即ほめ・即ご褒美

- “吠える代わりにできる行動”を提示(オスワリ・フセ・ハウス)

- 狙いは「吠えるより座るほうが得」を自発的に選べるようにすること。タイミング命です。

- 【まとめ】

観察→先回り→置き換え。流れで実行すれば、静けさと自信がワンセットで育ちます。

これってどうする?ケース別・犬の要求吠えお悩み相談室

よくある4パターンを、原因チェックと即使える対処でまとめます。

● ケース1:夜鳴き(真夜中に「起きろー!」)

まずはトイレ・体調の確認。問題なければ、日中の運動量と“脳の疲労”が足りているか見直し。就寝前にノーズワークや知育トイでクールダウン。改善が乏しければ分離不安や加齢変化も考え、獣医師へ相談を。

● ケース2:特定の家族にだけ要求

過去にその人が応えてしまった可能性大。家族会議で「全員・完全・同じ対応(吠えは無視、静まったら褒める)」を共有。あえてその人が食事や散歩を担当し、関係を再設計すると効果的。

● ケース3:ごはん前の大合唱

準備中に吠え始めたら動作停止→背中を向けて完全無視→1秒の沈黙で準備再開。オスワリ・マテを儀式化すると、興奮のコントロール練習になります。

● ケース4:老犬の要求吠え

“ワガママ”より“SOS”のことが多いです。視聴覚の低下、不安、痛み、認知機能低下など。まずは受診で痛みと病気の除外。夜間は灯りをほのかに、匂いのついた寝具を側に置くなど安心感を足しましょう。

- 【まとめ】

“原因→対処”をワンセットで。特に老犬は医療チェックが第一歩です。

よくある質問(Q&A)

トレーニング中に多い疑問を、要点だけまとめます。

- 無視する時間はどれくらい?

-

「何分」ではなく「犬が諦めて静かになるまで」。途中で折れると“吠え続ければ通る”と学習します。

- 無駄吠え防止グッズ(スプレー・振動首輪)は有効?

-

不快で行動を抑えるだけでは根本解決になりにくく、副作用も。まずは原因に寄り添うトレーニングを優先しましょう。

- ご褒美はいつまで必要?

-

最初は高頻度→徐々にランダム化→最終的に言葉や生活上のご褒美(散歩・遊び)へ移行。報酬は“やめる”のではなく“変える”がコツ。

- 【まとめ】

“途中で折れない・根本に向き合う・報酬設計を育てる”。この3点で失速を防げます。

まとめ:犬の要求吠えは”問題”じゃない。”対話”の始まり

無視だけで治らないのは、あなたのしつけが悪いからではありません。そこには「ねぇ、気づいて」というサインが隠れています。

- 原因を見つける(観察)

- 先回りで満たす(環境)

- 望ましい行動を教える(代替)

この順番で、静けさと信頼は育ちます。うまくいかないときは、プロのトレーナーや獣医師に気軽に相談を。あなたと愛犬の毎日が、もっと穏やかで、もっと通じ合う時間になりますように。

「“うちの子は変われる?”→はい、変わります。一緒にコツコツ、ね!」

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

関連記事

関連記事のご案内

「もっと詳しく知りたい」「他のシチュエーションも知りたい」という方へ。あわせて読んでおくと理解が深まります。

「同じ“要求吠え”でもケースごとにポイントが違うんだ。関連記事もチェックしてみてね!」

外部参考リンク

- ジャパンケネルクラブ(JKC) — 日本最大の犬籍登録団体。犬のしつけや訓練士制度など公式情報。

- ASPCA(米国動物虐待防止協会):Barking — 無駄吠えに関する行動学的な解説(英語)。

- PS保険:犬の無駄吠えの原因と予防策 — 獣医行動診療科認定医による具体的なアドバイス。

- Wannya365:犬の「無駄吠え」なんでするの? — 獣医師監修。理由ごとの対応法をわかりやすく紹介。

- ペット保険ステーション:犬の無駄吠えの原因と防止策 — 警戒吠え・要求吠えなど原因別に予防策を整理。

- Nademo:犬が吠えるときのしつけ方とやってはいけないこと — 獣医師監修。NG行動も含め総合的に解説。

コメント